Die Zukunft Deutschlands wird davon abhängen, wie schnell es uns gelingt, die Potenziale der Erneuerung in Produktivität zu wandeln. Dass wir diese ausgiebig beobachten und ausführlich beschreiben können, haben wir in den letzten Jahren bewiesen. Aber dass Deutschland in seiner Tiefenstruktur diese auch relevant bewerten und substanziell bewegen kann, steht immer noch aus. Geübt haben wir uns im Gebrauch des generalisierenden Personalpronomens in Kombination mit dem Konjunktiv – „Man müsste, sollte, könnte …“ war die Redewendung, die ich am meisten in Zukunftsworkshops, Strategiemeetings und Sonntagsreden gehört habe. Wenn es um Benennung von Verantwortung ging, wurde es immer unspezifisch. Ins Allgemeine zu delegieren ist eine weit verbreitete deutsche „Tugend“.

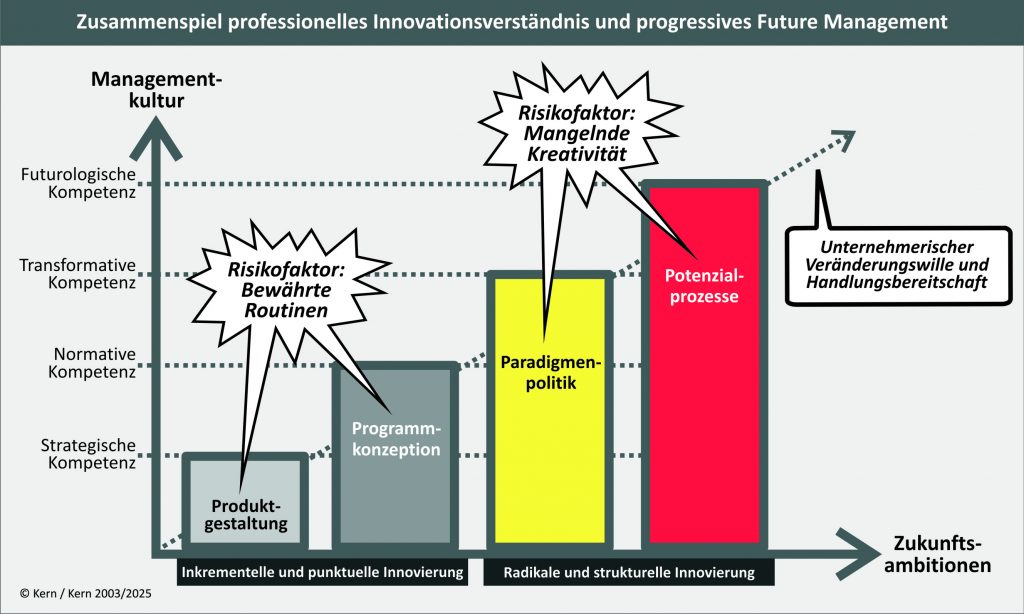

Konkret: Es braucht ein hohes Maß an Zukunftsambitionen, um als Wirtschaft aus unternehmerischem Veränderungswillen in den Modus der Handlungsbereitschaft zu kommen. Wie das Beispiel Wero zeigt, braucht es auch mindestens den europäischen Konsens, in diesem Fall aller Banken, um ein ernst zu nehmender Wettbewerber, hier für Paypal, zu werden. Das übliche Kleinklein und nationales Gezicke müssen der Vergangenheit angehören, andernfalls … Es ist kein Geheimnis mehr, dass Deutschland Europa braucht und auch umgekehrt. Und es ist auch keine neue Erkenntnis, dass die Kleinen die Großen (wie auch umgekehrt) brauchen. Warum? Weil sich die Alchimisten-Küche der Innovatoren nicht mehr nur in Konzernstrukturen, sondern auch in KMU’s und Start-up’s abspielt. Es braucht unendlich viele kleine Potenzialprozesse, um tatsächlich radikal und strukturell zu innovieren. Wer dies tut, merkt sehr rasch, dass es weniger um neue Produkte und Programme geht, weil das gängiges Alltagsgeschäft ist. Es geht vielmehr um die Potenziale der Organisation bzw. des Unternehmens. Die zukünftige Managementkultur zeichnet sich am oberen Ende der Kompetenzskala durch eine futurologische Komponente aus. Zukunft von Unternehmen wird nicht durch Produkte, sondern durch produktive Potenziale gemacht.

Die Realität, das ist nicht das gegenwärtig Wahrgenommene. Die Realität ist der unpräzise Zwischenraum von Gegenwart und Zukunft. Der sich nicht geometrisch vermessen lässt und der auch nicht analytisch-rational zu durchdringen ist. ManagerInnen sind hier eher auf ihre Intuition angewiesen, die Kreativität auf rationaler Basis abzurufen weiß. Hierfür ist eine in die Zukunft gerichtete Paradigmenpolitik zu initiieren, die die Rahmenbedingungen der Erneuerung neu definiert und vorgibt.

Und ja, natürlich stehen all diese Veränderungen unter dem Stern (oder Diktat) der geopolitischen Stabilität oder eben auch Dynamik. Wie volatil das wirtschaftliche Umfeld ist, zeigt die Gegenwart mehr als deutlich. Gefragt ist die innere Kraft der Kreativität als Korrektiv, um vorausschauend gegenzusteuern. Der größte aller Fehler aber ist der des Abwartens und Nichtstuns!