Einige Berufsjahre habe ich mit Designförderung verbracht. Es ging darum, die „Heiden“ zu taufen und aus ihnen Design-Christen zu machen. Dafür bot der Erfolg von Audi und Braun, von Duravit und Erco sowie von Wilkhahn und Zeiss eine gute Orientierung.

Die Ansprache für die Unwissenden lautete: „Hässlichkeit verkauft sich schlecht“. Unter diesem Titel erschien 1953 die Autobiografie des französisch-amerikanischen Designers Raymond Loewy (1893-1986) in Deutsch, während sie zuvor in den USA mit „Never leave well enough alone“ betitelt worden war. Ähnlich griffig formulierte der Amerikaner Thomas Watson jr., der von 1956 bis 1971 als IBM-Chef sein Unternehmen zum größten Computer-Hersteller der Welt machte, als er sagte: „Good Design is good Business“.

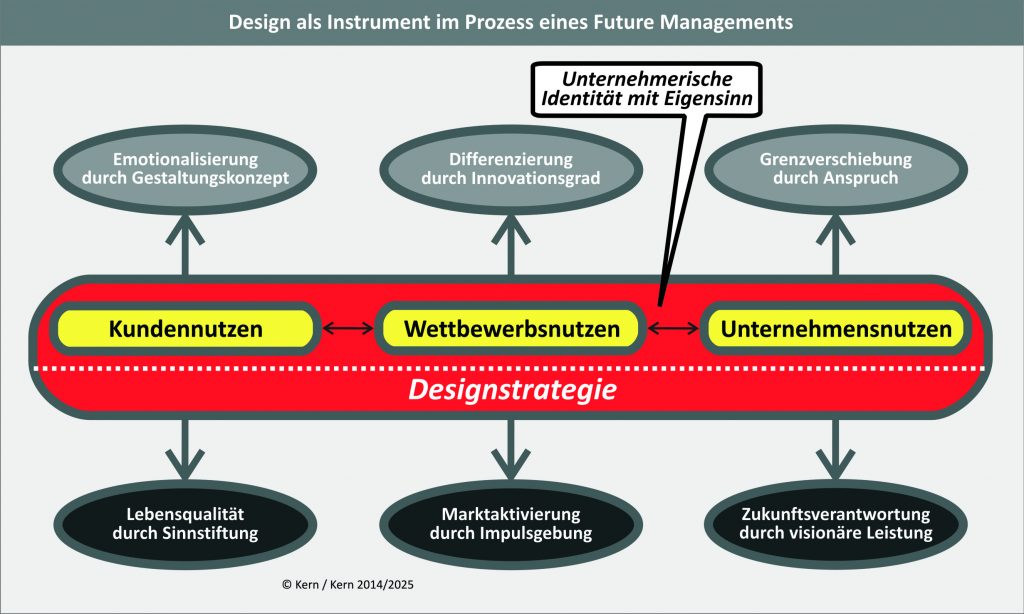

Es ging um ein instrumentelles Verständnis von Design als Wettbewerbsfaktor auf globalen Märkten. Dies ist sicherlich heute nur eine Dimension im komplexen Wirkungsgefüge von Design. Oft übersehen wird aber, dass es eine grundlegende Dimension ist, die seriöse Produktqualität mit sinnstiftendem Nutzen verbindet. Und nur dann nachhaltigen ökonomischen Erfolg erzeugt. Wird diese Grundlage ausgeblendet, mutiert Design zu einem dekorativen I-Tüpfelchen – und ist damit entbehrlich. Was dann passiert, zeigt der Produkt-Tsunami, den z.B. Temu und Shein in Gang gesetzt haben.

Heute konkurriert Design in Unternehmen mit vielen anderen Leistungsbereichen, die alle die Aufmerksamkeit des Top-Managements verlangen – angefangen von der KI-Integration bis zur Reaktion auf geopolitische Verwerfungen. Gerade angesichts dieser enorm gesteigerten Komplexität ist in Unternehmen eine Designstrategie, die viele der betrieblichen Leistungsbereiche vernetzt und integriert, eine Aufgabe, die von der Gegenwart in die Zukunft führt. Gerade deswegen wäre es sinnvoll, allen MBA-Studierenden Kenntnisse eines instrumentellen Designverständnisses zu vermitteln. Ist doch Design als selbstverständlicher und globaler Wettbewerbsfaktor in der Wirtschaft unumstritten.

Wie nützlich eine Designstrategie für ein progressives Unternehmen und seine Produkte sein kann, beschreibt der Artikel „Diese Hersteller legen auf die Optik ihrer Wärmepumpen Wert“ (6.9.2025, handelsblatt.com). Wenn die DesignerInnen von Ästhetik sprechen, dann ist die Emotionalisierung des Kunden durch das Gestaltungskonzept gemeint. So erhöht es seine Lebensqualität, wenn sich z.B. Einstellung und Steuerung des Geräts als leicht erlernbar erweisen. Ein kluger Designprozess schafft durch einen hohen Innovationsgrad des Produktes Differenzierung zum Wettbewerb. Was durch Impulsgebung zu einer Marktaktivierung führen kann. Innovationen verschieben immer wieder die Leistungsgrenzen des Unternehmens. Diesen Anspruch sollte das Management haben. So realisiert es seine Zukunftsverantwortung durch visionäre Leistungen.

Eine solche Designstrategie generiert zukunftsfähigen Kunden-, Wettbewerbs- und Unternehmensnutzen.