Die Tür zu einer Disziplin geht auf – und man befindet sich in einer neuen faszinierenden Denkwelt. So erging es mir, als ich das Territorium der Berufspädagogik eher zufällig betrat. Eigentlich wollte ich meine Dissertation im Design schreiben, doch meine interdisziplinäre Ausrichtung machte mein Vorhaben zunichte. Es war mir unmöglich, mit meinem Thema an einem Lehr- und Forschungsgebiet im Design anzudocken. Anders dagegen in der Berufspädagogik. Mein Vorhaben, designwissenschaftliche Studiengänge zu erforschen, fand erfreuliche Resonanz. Im Licht der Berufspädagogik, die traditionell Aspekte der Berufsbildung erforscht, entstanden neue inspirierende Fragen: Welche Veränderungen kennzeichnen die Arbeit von Designer/innen? Werden diese in der Designlehre antizipierend reflektiert und integriert? Was leistet Designwissenschaft für die designerische Tätigkeit?

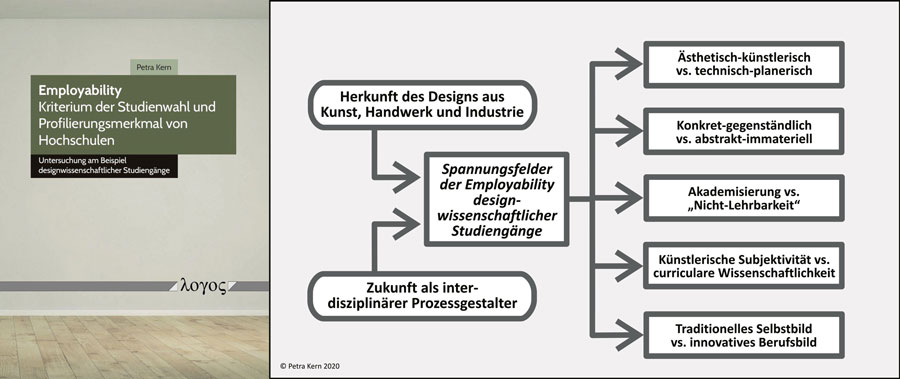

Kurz gesagt, meine Arbeit organisierte sich um das Konzept von Employability. Ein Schlagwort, das mit der Bologna-Reform zwar groß herausgekommen war, aber für die klassische Hochschulbildung wie ein Tabubruch war. Hier musste zunächst konzeptionell ein weiter Weg zurückgelegt werden, bis Employability einen guten Klang hatte: Heute steht das Ziel an Hochschulen für Selbstreflexion, Kritikfähigkeit und Innovationsorientierung – Kompetenzen, die AbsolventInnen für eine zunehmend verwissenschaftlichte Arbeitswelt qualifizieren. In meiner Arbeit konnte ich diese Aufwertung des Employability-Begriffs nachweisen: von einem Reizwort zur Chiffre des hochschulischen Wandels in der Wissensgesellschaft.

Mit Blick auf Design aber wurde deutlich: Ausgerechnet Wissenschaftlichkeit ist eine der eklatanten Leerstellen, die Studiengänge im Design kennzeichnen. Traditionell herrscht eher künstlerische Subjektivität statt curricularer Wissenschaftlichkeit vor. Das Studienziel einer erfolgreichen Beruflichkeit gilt stillschweigend als erfüllt, wenn Entwurfsprojekte die Curricula bestimmen. Meilenweit davon entfernt ist aber die Berufspraxis, wo Design als interdisziplinärer Prozessgestalter und wissenschaftlich fundierter Innovationstreiber gefragt ist. Diese Spannungsfelder treten überdeutlich zu Tage, wenn man entlang der berufspädagogischen Perspektive Studiengänge im Design analysiert. Ein doppeltes Manko fällt auf: Weder Fachwissenschaftlichkeit noch Beruflichkeit sind durchdekliniert in der hochschulischen Designausbildung. Vielleicht erklärt das die Kluft zwischen einer prosperierenden Kreativ- und Designwirtschaft einerseits und den oft prekären Arbeits- und Einkommensverhältnissen der Kreativen andererseits.Vom Design zur Berufspädagogik und wieder zurück – ein Perspektivwechsel, der nicht nur neue Denkhorizonte erschloss, sondern auch konzeptionelle Ansatzpunkte der Studiengangentwicklung aufzeigte. Denn eines ist sicher: Die Transformation braucht eine hochschulische Designlehre, die mehr denn je kompetente ZukunftsgestalterInnen in die Gesellschaft entlässt.