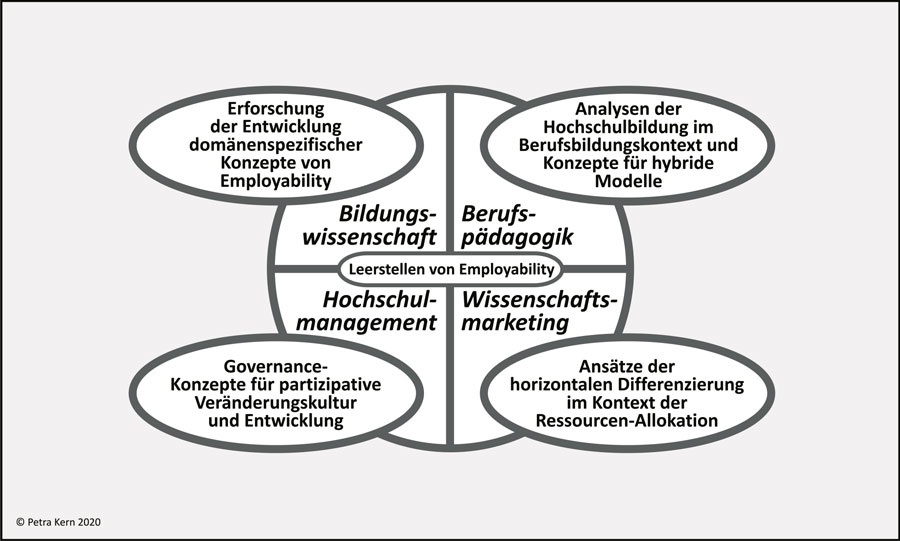

Interdisziplinär ist chic, aber leider heimatlos. Und dennoch letzten Endes der einzige Weg, um komplexe Probleme zu bewältigen. So meine Erfahrung, nachdem ich längere Zeit ein interdisziplinäres Forschungsfeld erkundet hatte. Im Rahmen meiner Dissertation (vgl. Kern 2020) tauchte ich tief in das Thema der Employability von Hochschulbildung ein und stellte fest, dass ich mich auf dem Terrain verschiedener Disziplinen befand: Sowohl in Bildungswissenschaft und Berufspädagogik als auch im Hochschulmanagement und Wissenschaftsmarketing. Und das Ganze in exemplarischer Anwendung auf Designwissenschaft.

Doch der Reihe nach. Die Employability (oder Beschäftigungsbefähigung) ist ein erklärtes und fest verankertes Ziel von Hochschulbildung – allerdings ohne Fanclub. Die Bildungswissenschaft kann traditionell mit einer Nähe zur Beruflichkeit nicht viel anfangen. In der Berufspädagogik dagegen werden Themen der Hochschulbildung selten behandelt, auch wenn sich angesichts zunehmender Studierendenzahlen und abnehmender beruflicher Ausbildungen ein Umdenken abzeichnet. Employability also im Niemandsland? Ein Beschluss der Bildungspolitik besiegelte vor einigen Jahren, dass sich die jeweiligen Fachdomänen an Hochschulen der Employability-Aufgabe anzunehmen haben. Ist doch die Frage der beruflichen Qualifizierung für Studierende auch ein Kriterium ihrer Studienwahl und damit höchst relevant für die Fachdomänen. Wie meine Untersuchung aber zeigte, finden domänenspezifische Debatten kaum statt. Eine Steuerungsstruktur und -kultur pro Employability-Diskurs von Seiten des Hochschulmanagements fehlt häufig. Und so begnügt man sich meist mit einer Umsetzung auf Formalebene. Und auch die Idee eines Wissenschaftsmarketings ist kaum entwickelt. Dabei könnte sie dazu dienen, Ansätze der horizontalen Differenzierung von Studiengängen (d.h. anders sein, nicht besser sein) zu durchdenken, die Ressourcen-Allokation zielgerichtet zu steuern und so Studiengänge zu profilieren.

Und im Design? Auch hier spielt Employability als entwickeltes Konzept keine Rolle, wie meine Untersuchung ergab. Dabei haben viele DesignerInnen trotz Studium ein schmales Einkommen und kaum soziale Absicherung, obwohl sie doch mit kreativen und innovativen Designleistungen den gesellschaftlichen Wohlstand mehren. Die Employability-Problematik an Hochschulen geht aber über Design hinaus. Untersuchungen belegen, dass sich jede/r zweite der Uni-Studierenden und immerhin noch jede/r dritte der FH-Studierenden nicht beruflich vorbereitet sehen. Und auch die Zahl von 30 Prozent Studienabbrechern spricht Bände. Sie zeigt, wie viele Ressourcen gespart und persönliche Enttäuschungen erspart bleiben könnten, wenn die Mehrzahl der Studiengänge klarer differenziert und profilierter in ihrer Employability-Zielsetzung wäre. Zugegeben, interdisziplinäre Themen sind unbequem. Aber eröffnen sie nicht auch Freiräume, um Festgefahrenes neu zu denken? Neue Heimat gesucht ….