Das Design von heute hat mit dem Design von gestern so viel Ähnlichkeit wie „Die Schwarzwaldklinik“ mit dem aktuellen Krankenhausbetrieb. Die Karten werden neu gemischt und die Spielregeln neu verhandelt, weil sich die Zeiten drastisch geändert haben. Was früher galt, ist längst überholt. Meine “rhetorische Sozialisation” als Designer fand in einer Zeit statt, als man in der Domäne von „anständigem“ und „ehrlichem“ Design, aber auch von der „Moral der Gegenstände“ sprach und das Design zum „Gewissen des Produkts“ erhob. Das Ganze war eingebettet in ein wissenschaftlich wenig elaboriertes Designverständnis. Es mäanderte zwischen plakativen Ansätzen – zunächst der Wirtschaft verpflichtet („Good Design is Good Business“, Thomas Watson Jr.), später dem Menschen als Benutzer zugewandt („Design ist nicht, wie es aussieht. Design ist, wie es funktioniert.“ Steve Jobs). Daneben gab es noch Design als eine „Kunst, die sich nützlich macht“ (Hans Wichmann). Noch extremer wurde die Position mit Victor Papanek: „Es gibt Berufe, die mehr Schaden anrichten als der des Industriedesigners, aber viele sind es nicht.“

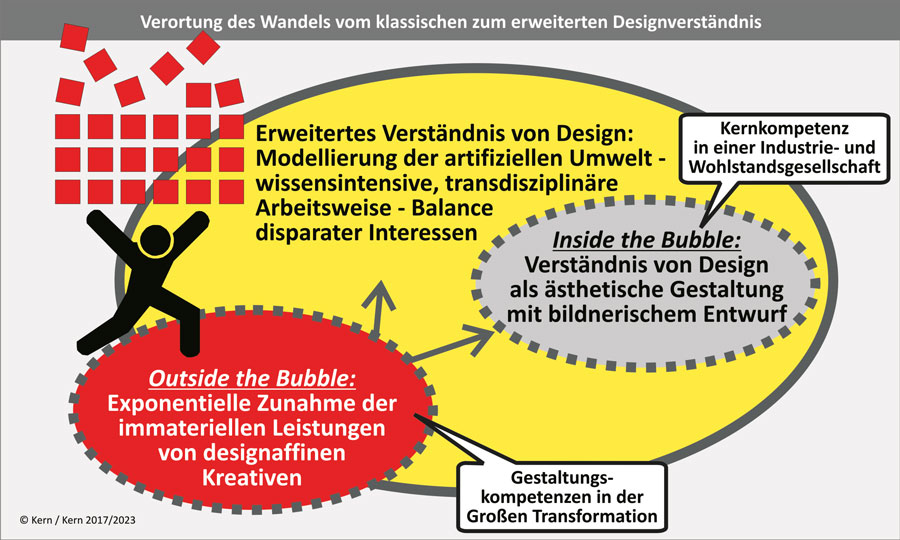

Heute ist klar, dass die Diskussionen im Design über die eigene „Bubble“ hinausgehen müssen. Es reicht nicht mehr, im eigenen Saft zu schmoren. In Zeiten der Transformation erkennen wir eine exponentielle Zunahme der immateriellen Leistung von designaffinen Kreativen. Es wird und muss mehr gedacht werden – Design Thinking hat das auf den Punkt gebracht! Hier arbeiten alle kreativen Menschen und Disziplinen einer Organisation zusammen und kreieren für unscharfe Probleme zukunftsfähige Lösungen. In Anlehnung an L. Burkhardt lässt sich konstatieren, dass Design immer unsichtbarer wird. Daraus erwächst die Anforderung, die unsichtbaren Leistungskomponenten sichtbar und profiliert darzustellen. Und das auf Basis eines erweiterten und aktualisierten Designverständnisses, das der neuen Komplexität des Berufsbildes entspricht und sich zu seiner wirtschaftlich-kulturellen Bedeutung und seinem wissensintensiven, transdisziplinären Arbeitsmodus bekennt. Hierzu gehören berufsethische Diskurse, die intellektuelle Vordenker-Qualitäten haben und genuine Beiträge zu Themen wie Circular Economy, aber auch eigenständige Forschungsleistungen zu neuen Technologien liefern.

Dem prominenten Design und seinen professionellen Protagonisten ging es in den letzten Jahrzehnten sehr gut. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass es auch ein kreatives Prekariat gibt. Darunter viele junge Menschen, die nach dem Studium keine Jobs finden. Die generell rückläufigen Zahlen der Studienanfänger könnten ein Weckruf sein, um auch im Design eine Reformierung des wissenschaftlichen Credos und der curricularen Konzepte anzustoßen. Denn deutet man Dieter Rams‘ Bonmot „Gutes Design ist möglichst wenig Design“ ironisch, dann könnte man auf einen deutlich geringeren Bedarf an DesignerInnen schließen. Wollen wir das wirklich?